最初の見学場所は、利根大堰。埼玉県の水の流れを学習します。利根川からの水の振り分け(農業、工業、飲料)をしている場所です。たくさんの水が流れている様子をしっかりみることができました。

利根大堰には魚道もあります。魚道では魚の遡上の様子も見られます。今日は…残念ながら魚は見られませんでした。

建物の屋上から取水口や水がわかれる様子がよく見られました。

次は昼食場所のさきたま古墳公園に向かいます。

TEL.048-281-0171(平日8:00~17:00)

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷7-22-1

最初の見学場所は、利根大堰。埼玉県の水の流れを学習します。利根川からの水の振り分け(農業、工業、飲料)をしている場所です。たくさんの水が流れている様子をしっかりみることができました。

利根大堰には魚道もあります。魚道では魚の遡上の様子も見られます。今日は…残念ながら魚は見られませんでした。

建物の屋上から取水口や水がわかれる様子がよく見られました。

次は昼食場所のさきたま古墳公園に向かいます。

今日は4年生の校外学習です。4年生は社会科で埼玉県について学習をしています。

見学場所は利根大堰、さきたま古墳、防災センターです。

子供たちのワクワクは止まらず、バスの中でも元気いっぱいです。

朝のお天気にも恵まれて出発です。

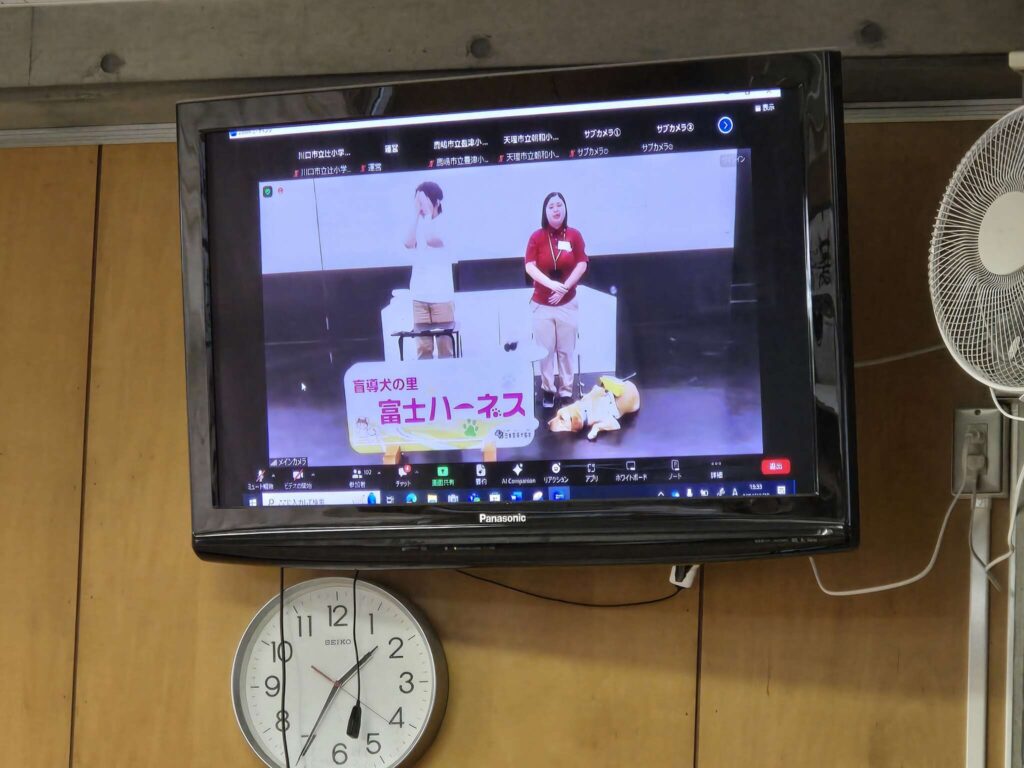

4年では総合的な学習の時間に福祉について学んでいます。

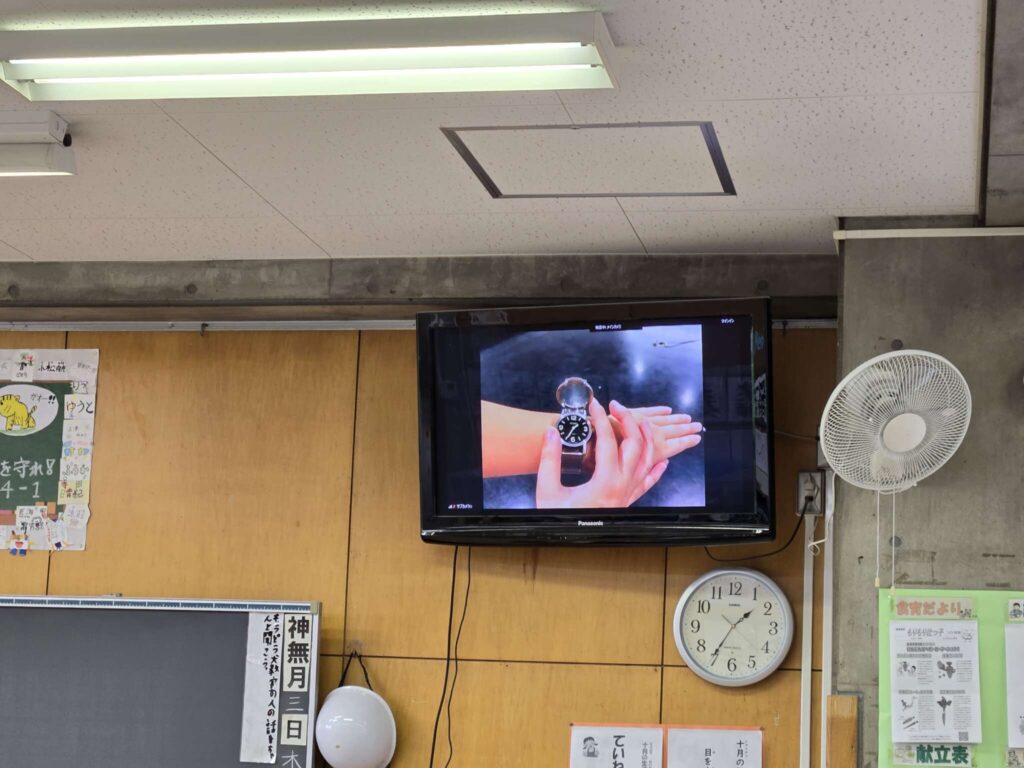

本日はオンラインで全国一斉盲導犬教室に参加しました。

盲導犬とともに生活をしている方のさまざまなお話を聞いたり、見えないとはどういうことかを体感したりして障碍について理解を深めていました。

最後の質問コーナーでは辻小学校の質問事項を取り上げていただきました。

よい体験ができました。

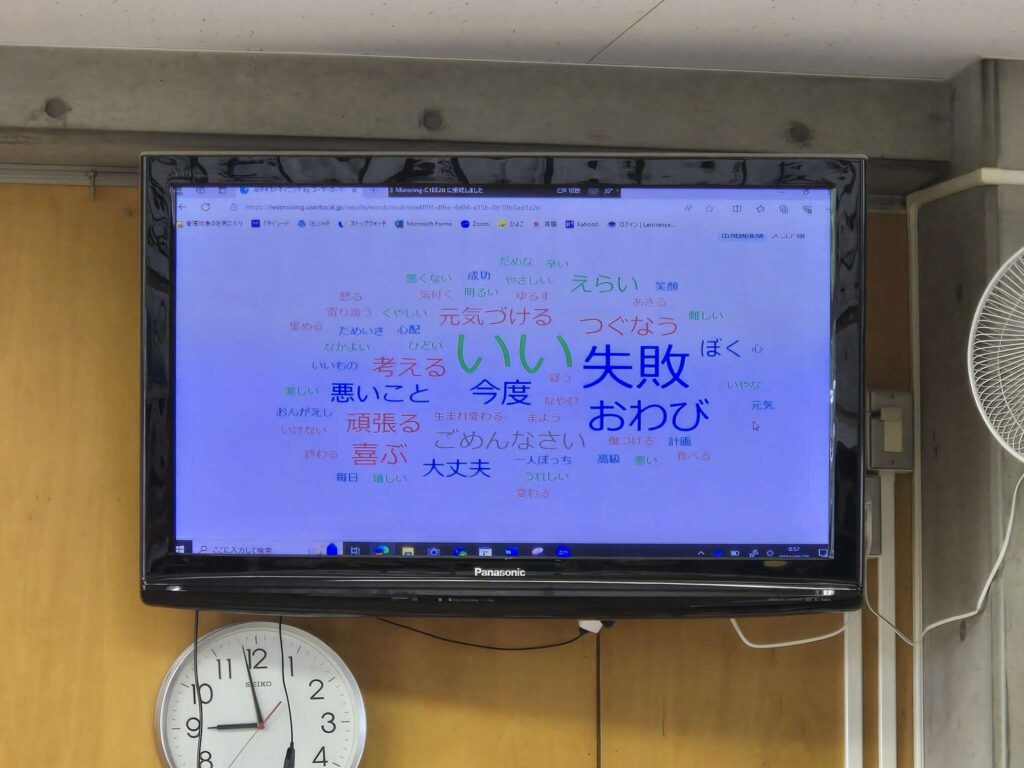

ごんぎつねは新美南吉の代表作で光村図書の国語の教科書には60年以上掲載されている名作です。

イタズラ好きのきつねのごんと母をなくして一人ぼっちになった兵十が登場する物語で読み手はそれぞれの立場になり、その心情の変化を考えながら読み進めていくことができます。悲しい余韻のままの結末を迎える特徴があるため、読み手が物語の続きを想像することで多様な考えをもつことができます。

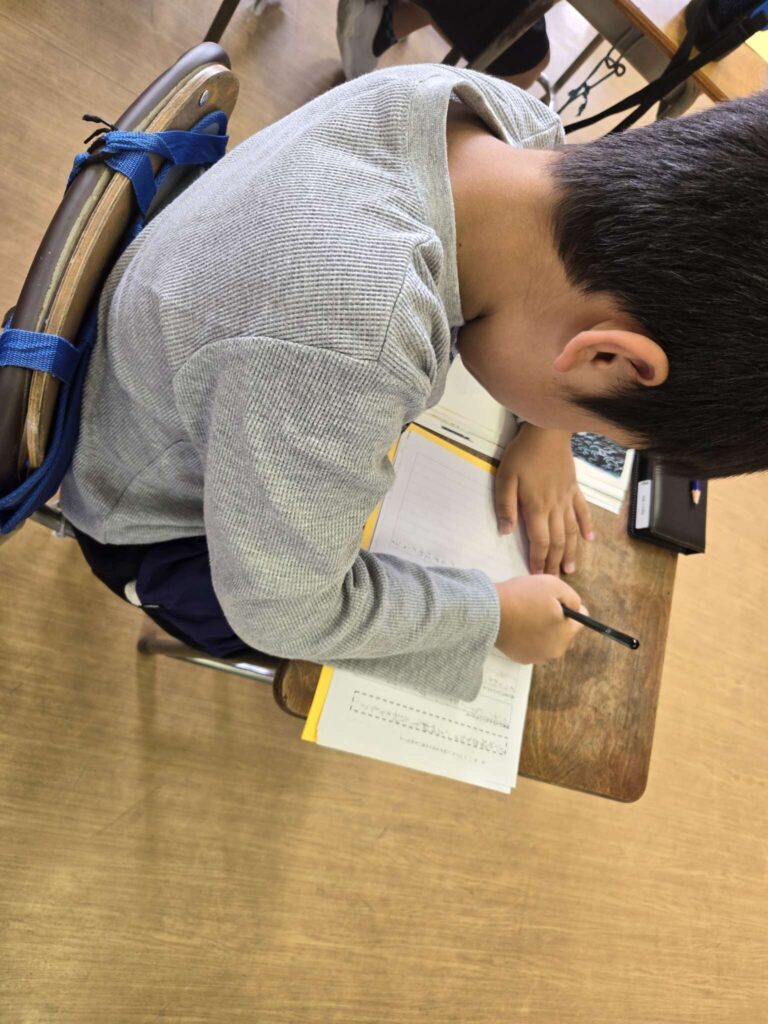

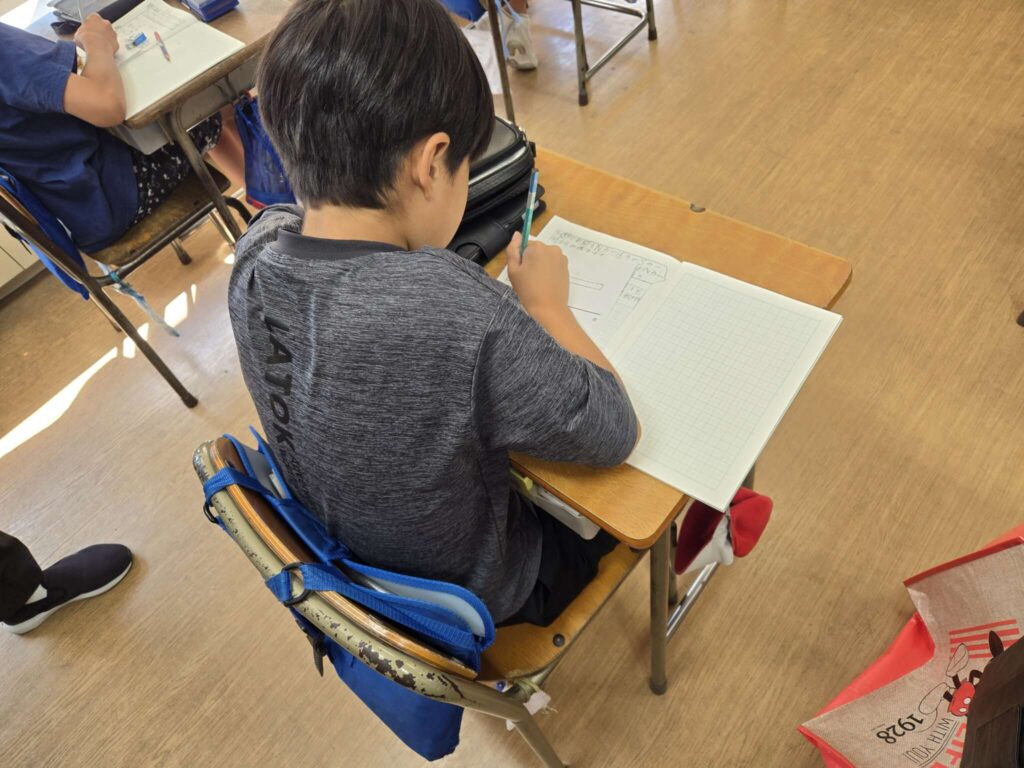

本時では情景描写もあわせ、ごんの心情を想像させます。兵十がごんの行為に気付かないことでごんがどのような気持ちであったかを考え、ごんのなりきり日記に取り組みました。

この授業は校内若手研修の一貫で行いました。授業を通し、指導力向上を図っていきます。

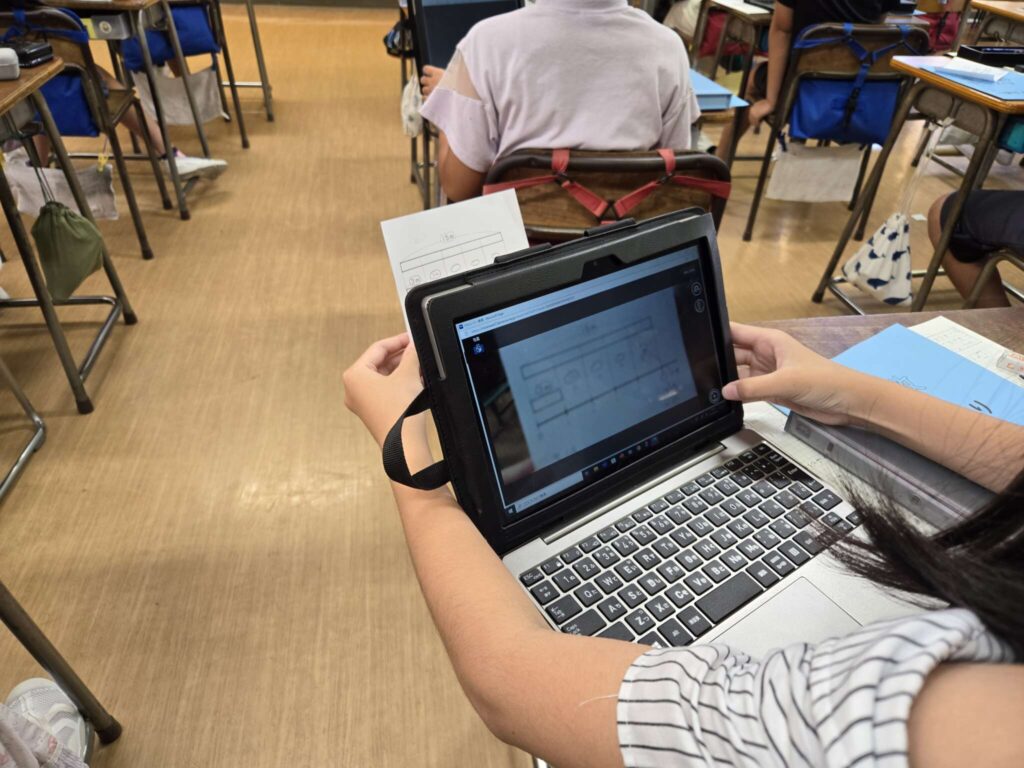

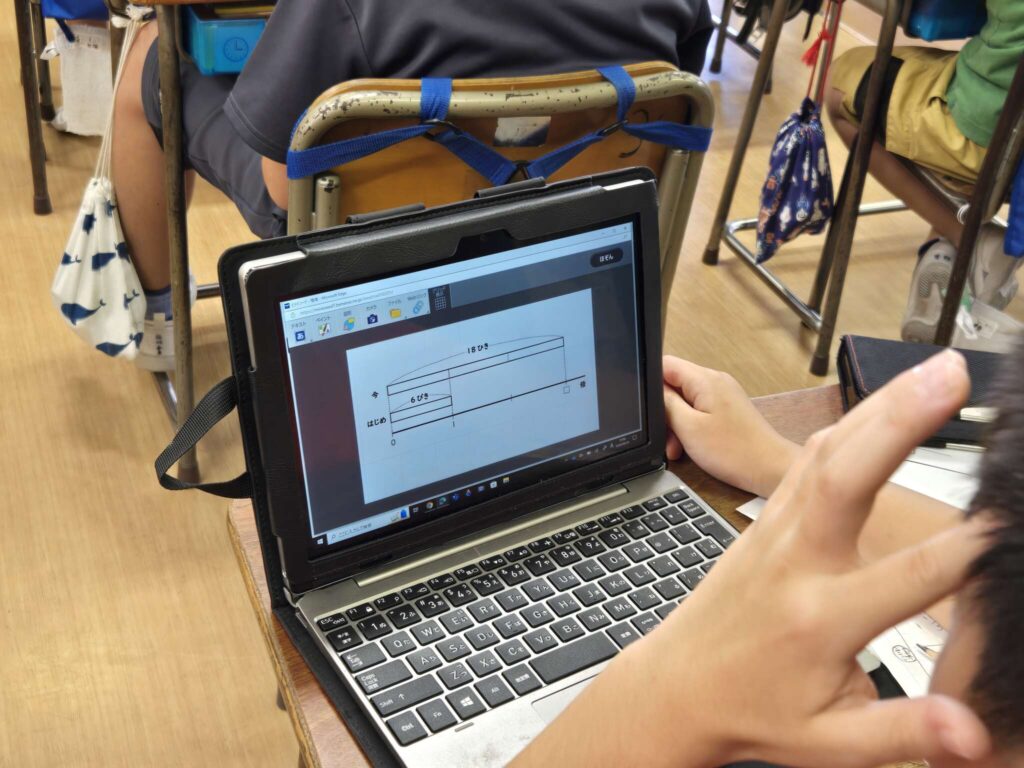

5時間目は4年生算数「倍の見方」の適用問題でムーブノートを活用しました。教師から配信された問題を解答していきました。

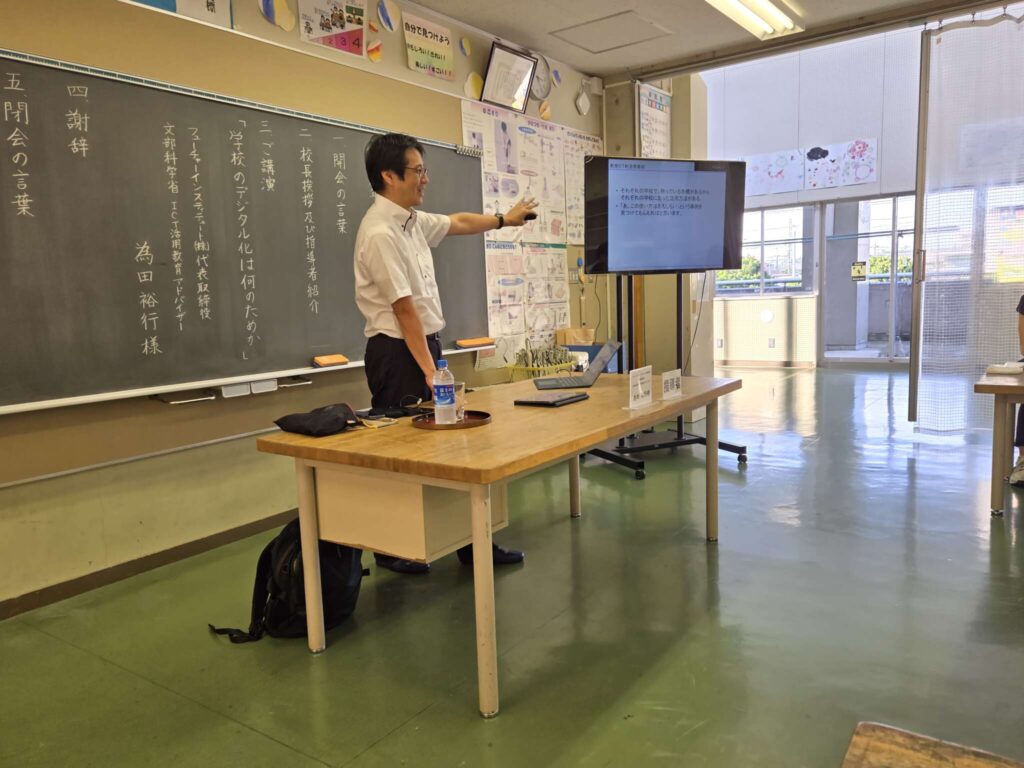

授業のあとは、校内での研修です。

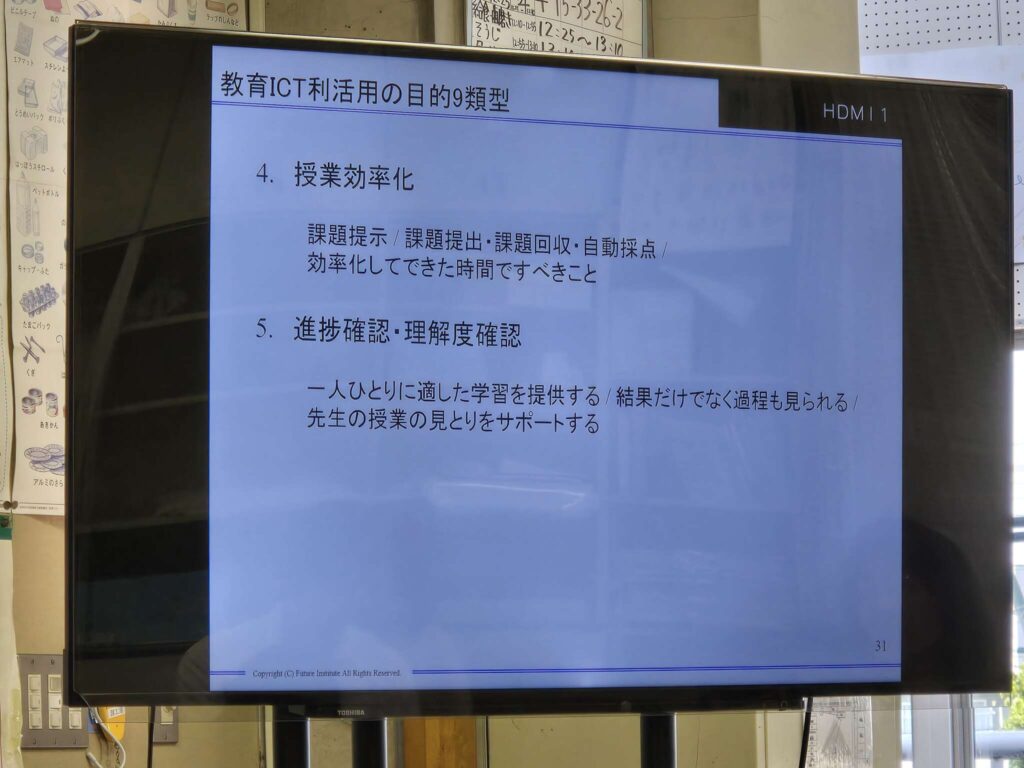

今回は外部からの講師としてフューチャーインスティテュート株式会社代表取締役為田裕行様をお招きし、「学校のデジタル化はなんのため?」と題し、ご講演いただきました。様々な学校での実践授業の紹介や本日の授業の振り返りなど明日からの実践につながる内容をお話しいただけました。また教育ICT利活用の目的9類型についてもお話しいただき、なんのためのICT活用かを教師自身が考え、活用していくことの大切さも示していただきました。

為田様には辻小学校としてのICT活用のために今後もご支援いただく予定です。よろしくお願いいたします。

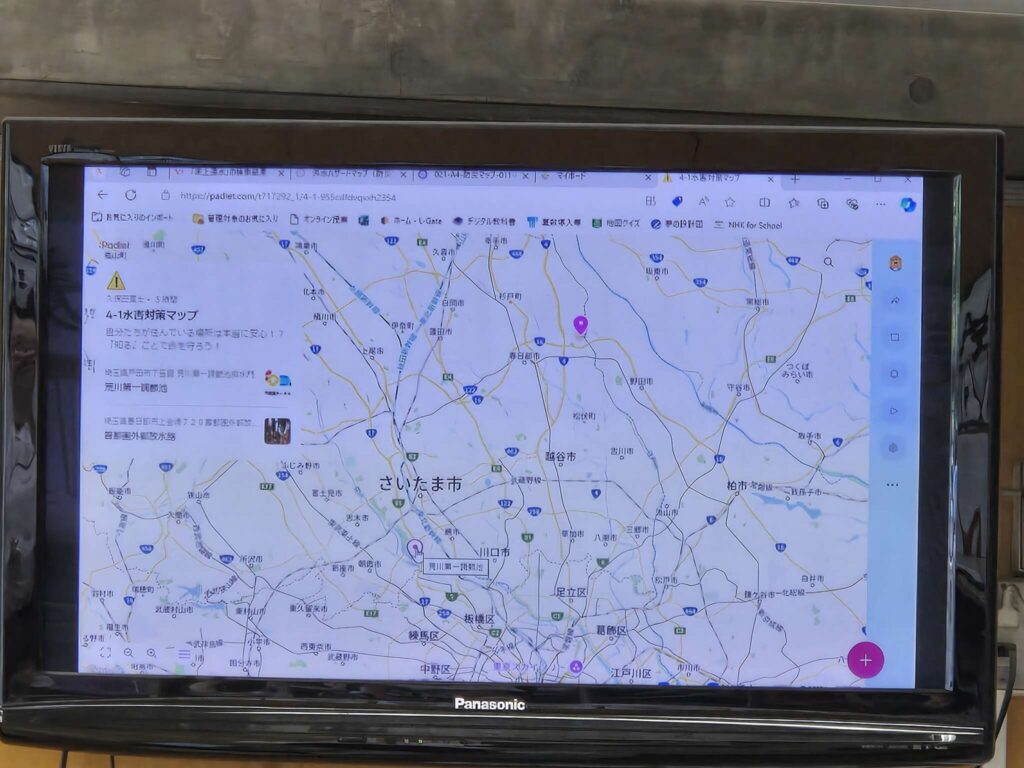

埼玉県は河川が多く、地震対策と同様に水害対策もとられています。水害が起こらないような対策を行うことの大切さを子供たちに気づかせていくことが必要です。

ハザードマップが作成されていることを子供たちに知らせ、国や県の水害対策をまとめたオリジナル水害対策マップを作成していきます。

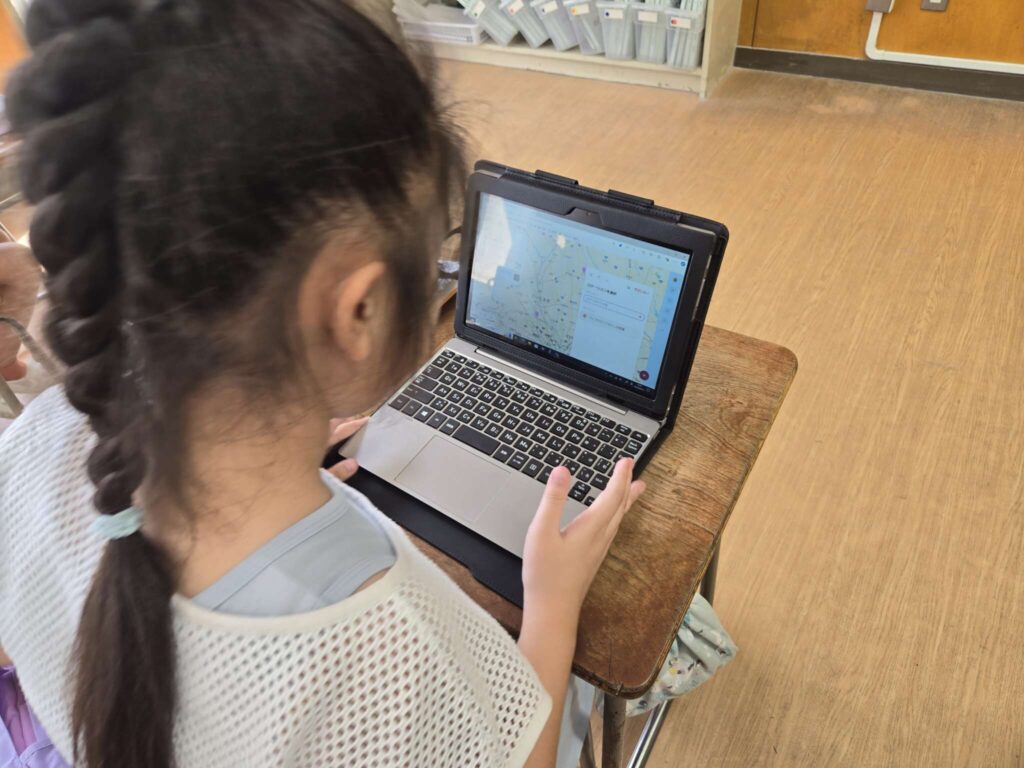

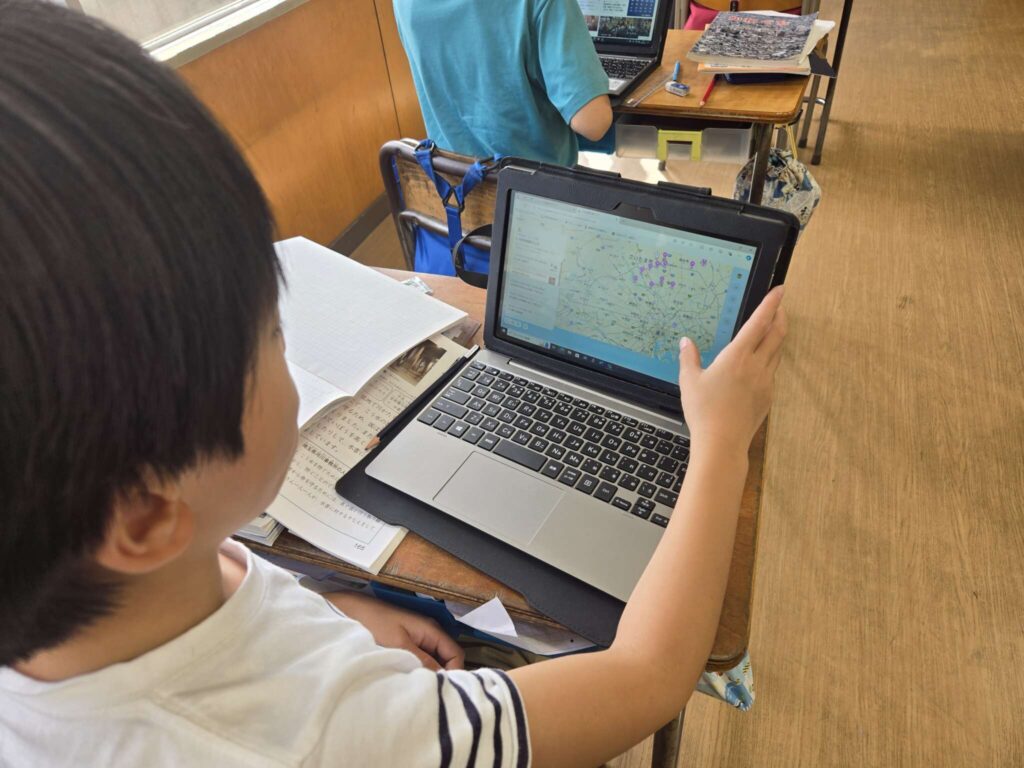

Padletで地図を作成し、水害対策を行っているところをピン留めしてオリジナルマップづくりを始めていきました。

「こんなところに荒川第一調節池があるんだ」「荒川調節池には第二とか第三もあるんだ」といろいろなことが調べてわかっていきました。

水害対策は埼玉県だけではなく、国でも行っていることにも気づけました。

この単元では様々な多義語に触れることを通して、多義語についての理解を深め、言葉へのきょうみをひろげること、さらには、多くの語彙を習得させることをねらいとしています。語彙の習得によって児童の言語運用の力がつくことも期待されます。また多くの多義語に触れる機会として国語辞典の活用も行います。

はじめに教科書の教材を活用し、PowerPointを活用したクイズを行い、多義語に触れさせます。同じ言葉でも意味の違いがある言葉があることに児童は気づいていくことができました。

次にKahoot!を使って多義語クイズです!子供たちはKahoot!でのクイズが大好きです。意欲的に言葉に触れられました。

最後はチーム戦での多義語クイズ。共通して入る言葉を見つけたり、その言葉を使った文作りをしたりします。チームで協力しながら頑張っていました。

次回は多義語を理解させたり、多義語を用いた詩を書いていきます。

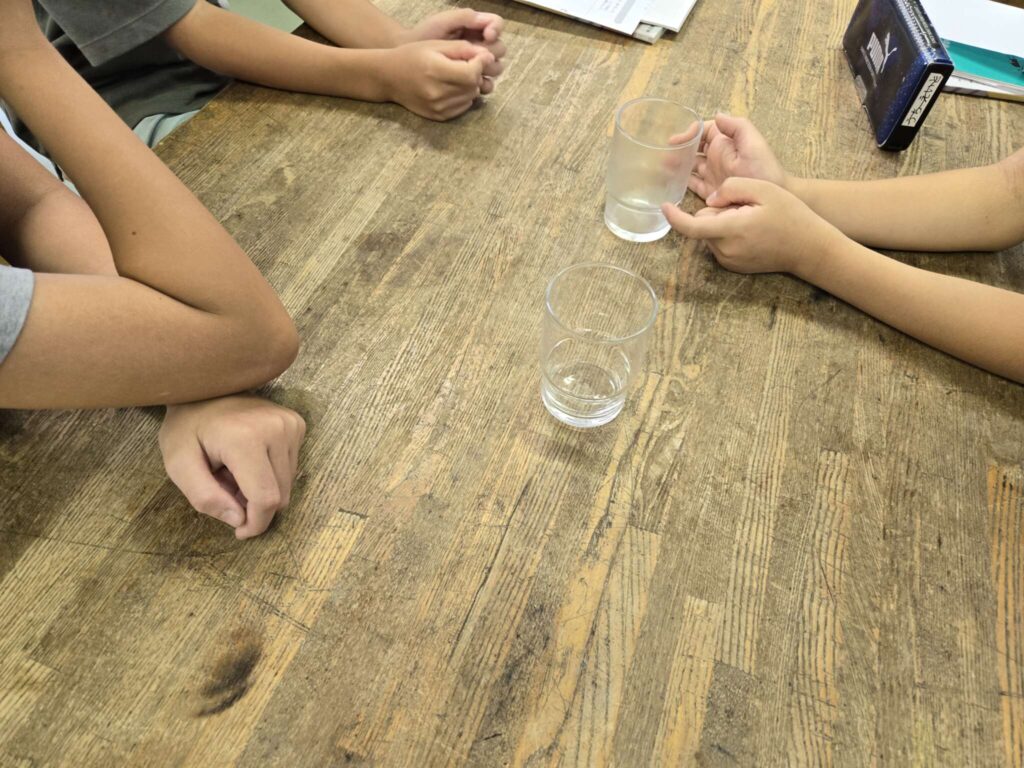

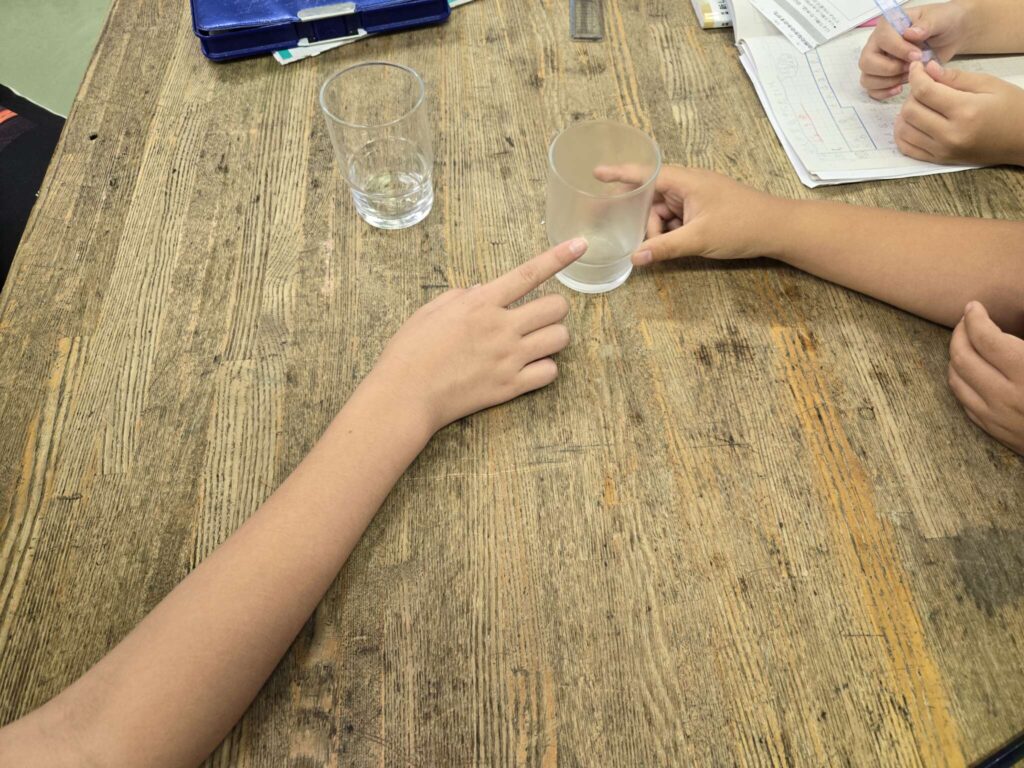

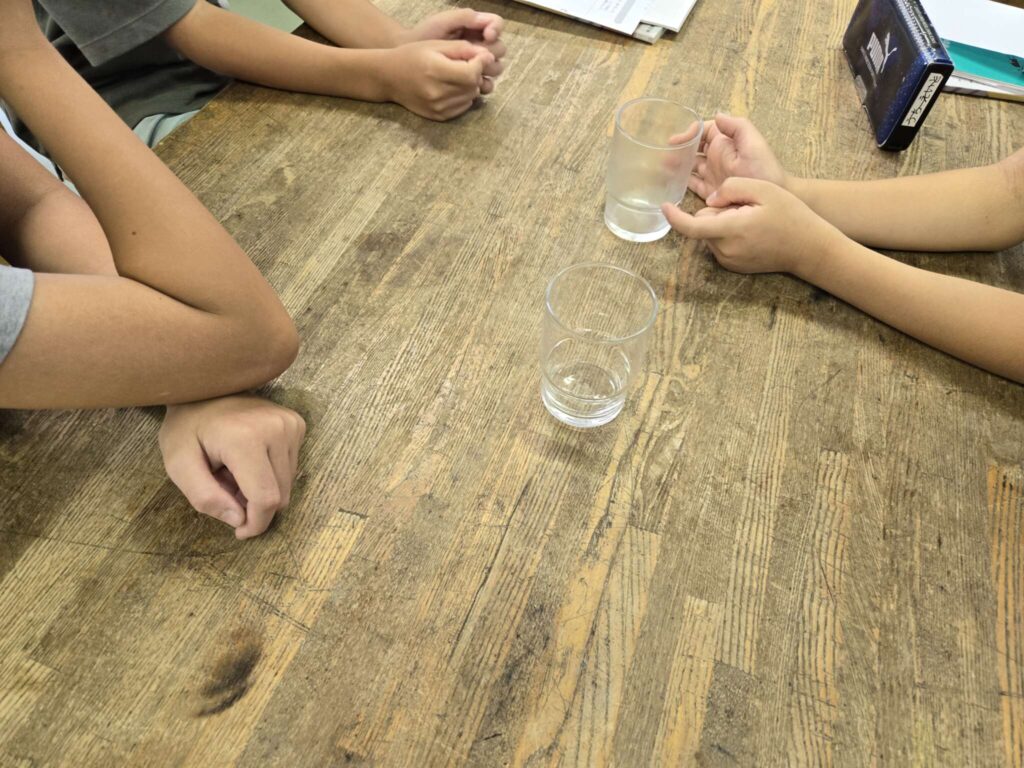

水の行方に着目して、それらと水の状態変化とを関連付けて、自然界の水の様子を調べる活動を通して、それらについて理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験をもとに、根拠のある予想や仮説を発想する力や主体的に問題解決しようとする態度を養う単元です。

本日は空気中に出ていった水が再び見えるすがたになるのかを実験で確かめていきます。

実験では普通のコップと冷やしたコップを見比べながら蒸発した水が見える(水滴)ということに気づかせます。

子供たちは2つのコップを見比べ、蒸発した水は冷やすと見えるようになることがわかりました。

集中して学習していました。

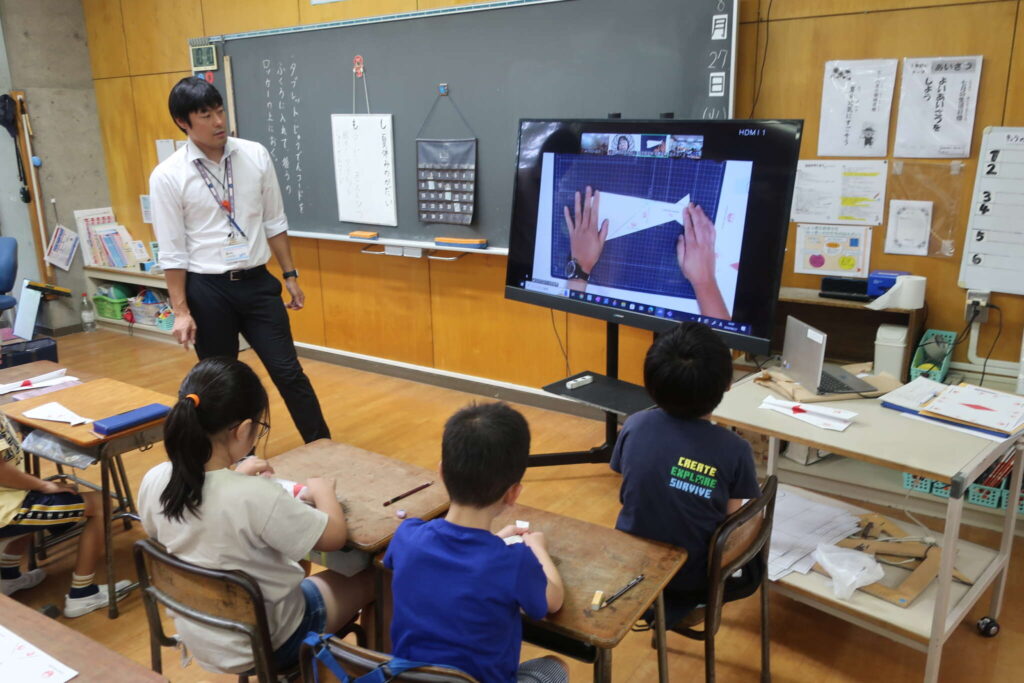

本日27日(火)は、サマースクール1日目でした。登校してくる子供たちの元気な姿を見て安心しました。午前中2時間の枠の中で、学年ごとに学習タイムやクラス遊び、4・5年生では、県警あおぞらさんやNTTさんによる非行防止教室も行われました。2年生では、JALの「そらいく」をオンラインで行いました。JALの講師の方のご指導のもと、子供たちは紙飛行機を完成させ、それぞれマイ飛行機を遠くまで飛ばしていました。また本日は、里中生が17名来校し、学習ボランティアとして活躍してもらいました。たくさん、子供たちに声掛けしてくれました。ありがとうございました。

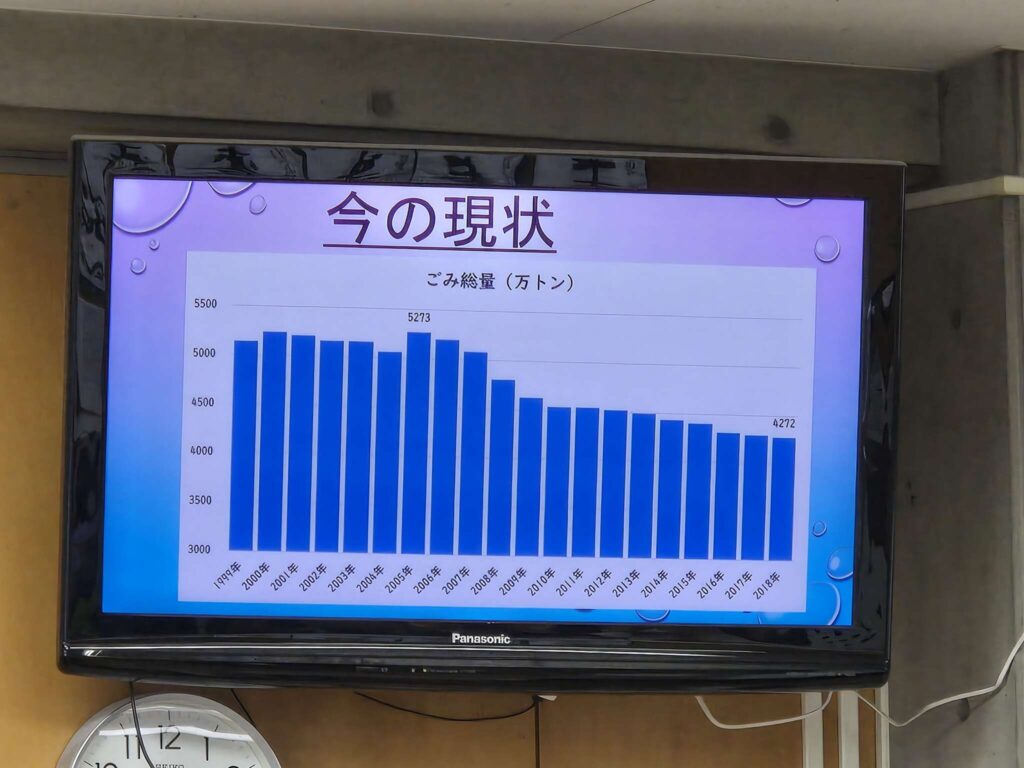

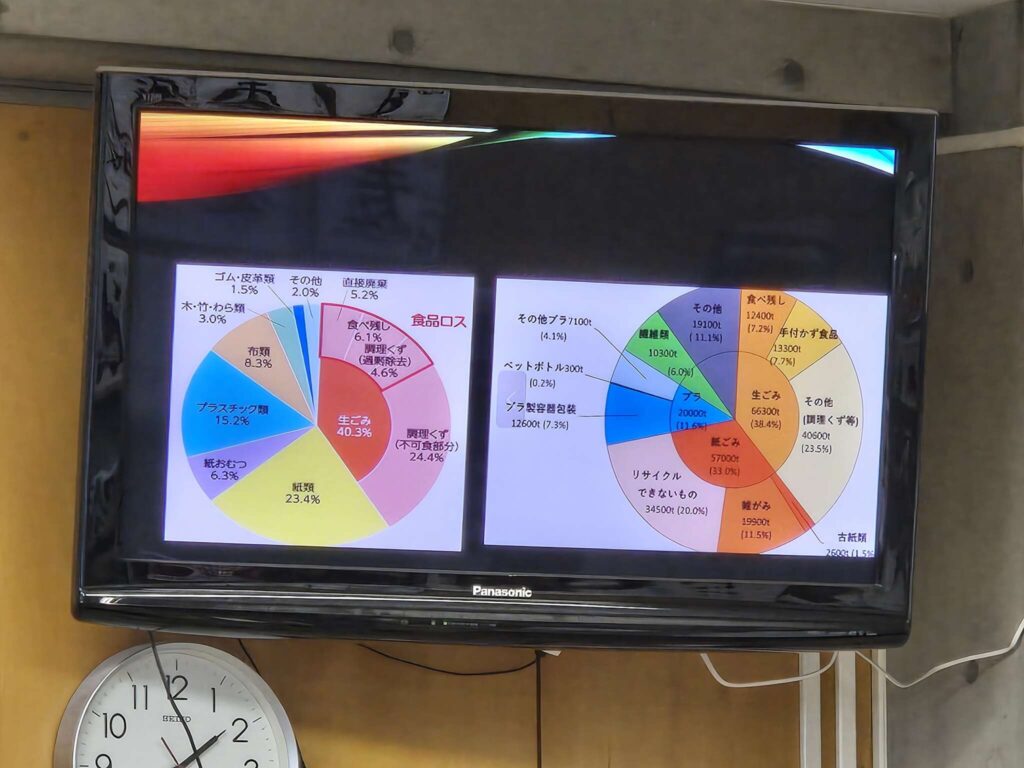

4年生の総合では環境問題について考え、よくするための提案をします。子供たちはさまざまな環境問題から自分が深めていきたい内容を調べていきました。

子供たちは、調べてわかったことやそれをもとに考え、提案することをパワーポイントに表します。発表でも資料としてパワーポイントを提示しました。

子供たちの提案にはエコバッグのデザインを投票し、商品化するや環境をよくするためのアプリを開発するなど実現したら面白いなあと思うものがたくさんありました。

子供たちがしっかり環境について考え、よりよい生活を送れるようになるとよいですね。