教育活動

教育活動

体育朝会

朝からとても暑い日になりました。

本日の体育朝会では運動会に向けた行進の練習と応援団長の自己紹介を行いました。

その場での行進は、全員が元気よくしっかりそろえて行えました。

赤組、白組それぞれの応援団長からは力をあわせて頑張ろうという強い気持ちが伝わりました。

9月だというのに暑い中でしたが、短い時間で全員集中して朝会にのぞめました。

9月18日(水) カレーピラフ 牛乳 豆乳クリームスープ 冷凍みかん 【5年生 お米博士になろう】

今日の給食は、カレーピラフ!

スパイス香るごはんは、おかずというアシストいらずのストライカー!!

スープはまったり滑らかに!最後にみかんでスッキリと!!

ピラフは黄色く魅力的!

食欲そそる香りが、釜からテイクオフ!!

ウィンナーのうま味と、ほどよいピーマンの苦みのマリアージュ!!

メインの名に相応しい、最高の出来栄え!

スープは、豆乳仕立てのまったり感が魅力!

中に入るニョッキは、パスタの仲間!

じゃがいもが主材料のもちもち感!食べたらみんなに幸福感!!

ブールマニエでとろみをつけたら、パセリを釜に撒いていこう!!

夏を彷彿とさせる深緑!真っ白な世界を侵略!!

彩りもかわいらしい、まったりおいしいスープの完成だ!

今日は5年生の総合的な学習の時間で、給食についてお話をしました!

自分たちで苗を植え、収穫する予定のお米をどうしていくのか…。

栄養教諭の献立作成の考え方を参考に、給食に出せるものを目指して考えます!

価格や栄養素、衛生面や作業面などなど。

いろいろな視点で考えなければならないことを、1時間を通して学びましたね!

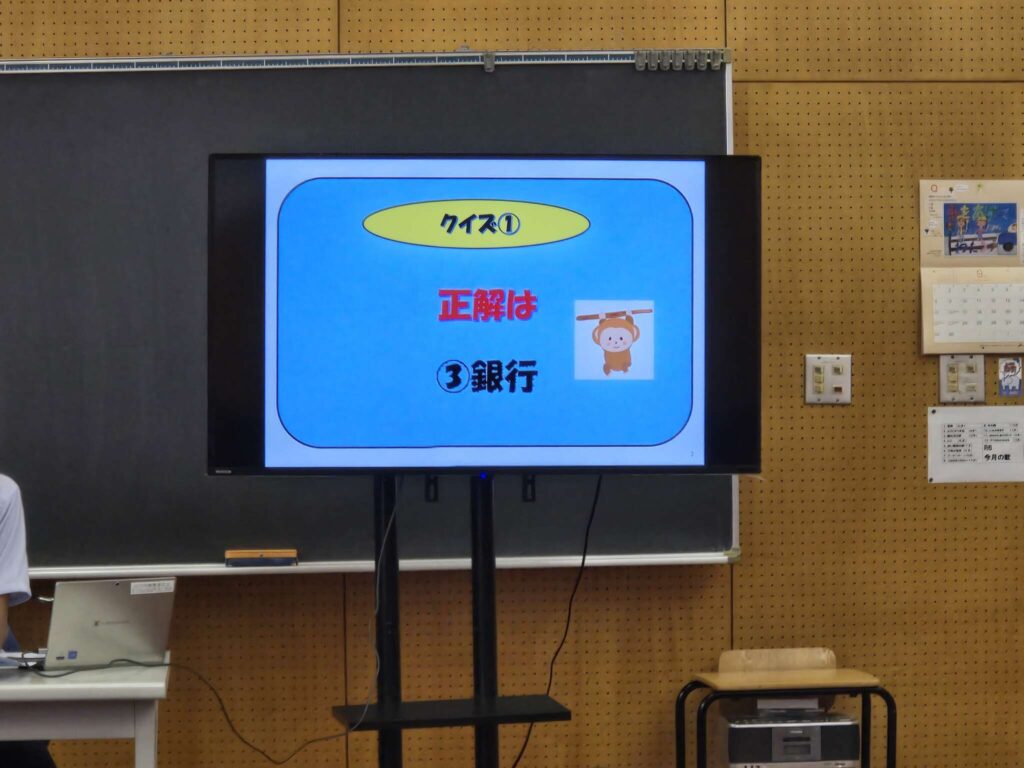

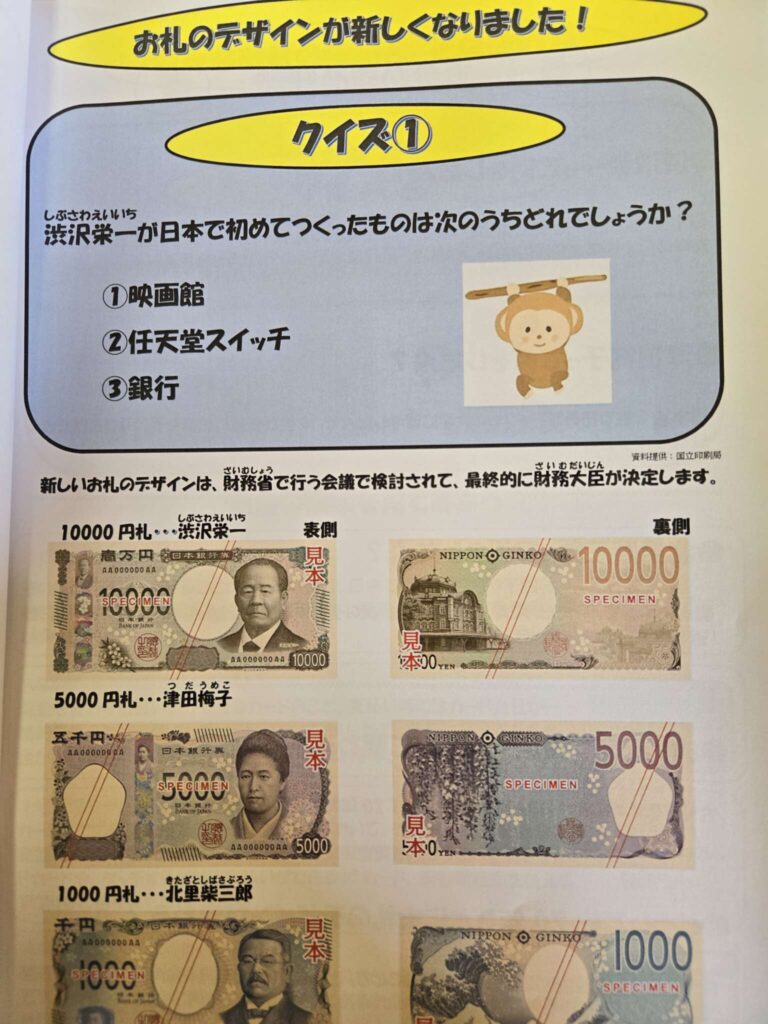

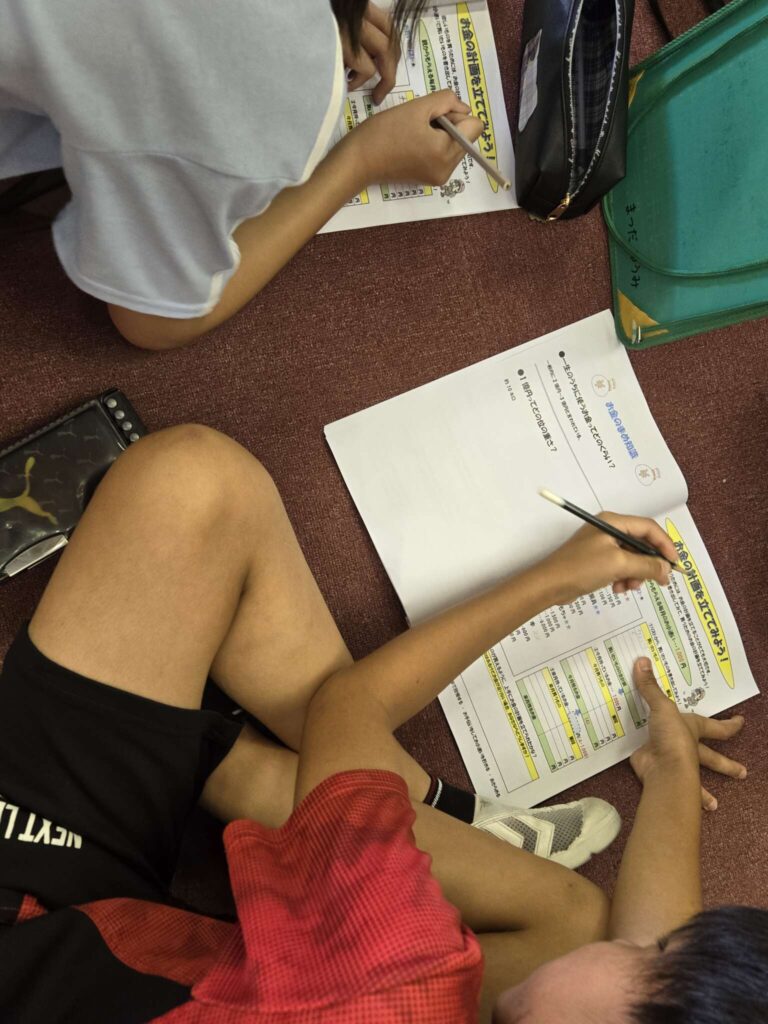

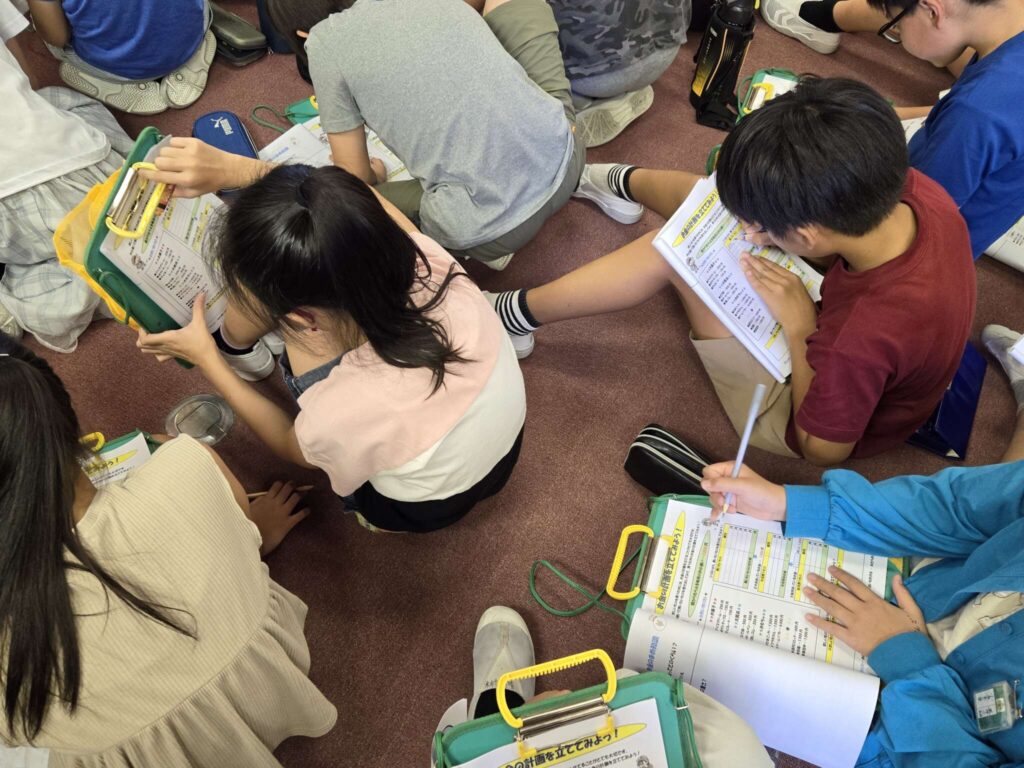

マネースクール~お金の探検隊~(5年・家庭科)

本日、5年の家庭科でマネースクールを行いました。講師として川口信用金庫の職員の方をお招きし、お金を扱う専門家にお金のいろいろなことを教えていただきました。

はじめは今年、デザインが変わったお札にまつわるクイズからです。渋沢栄一さんが日本で始めてつくったものは…については三択です。正解は銀行。子供たちのほとんどが正解しました。クイズに関連したお金の豆知識についてもお話があり、子供たちは真剣な眼差しで話を聞いていました。

お金の種類のお話ではクレジットカードについても触れ、「クレジットカードは魔法のお金ではありません。使うときは気を付けましょう。」と話されていました。

子供たちの驚きの1つに一人の人が一生のうちに使う食費がありました。その数、なんと2000万円から3000万円。模擬通過で3000万円をみて、びっくり!さらに1000万円ずつを3人の児童にもたせると「結構重い。」「こんなに厚いお金をみたことがない!」とさらにびっくりした様子でした。

マネースクールではお金の使い方についても学びます。欲しいものが買えるように上手に計画を立てることが大切ということも学べました。

お金のトラブルに気を付けること、昔のお金のこと、銀行と信用金庫の違いなど盛りだくさんの内容でしたが、お金のことについてたくさん知ることができました。

川口信用金庫のみなさん、ありがとうございました。

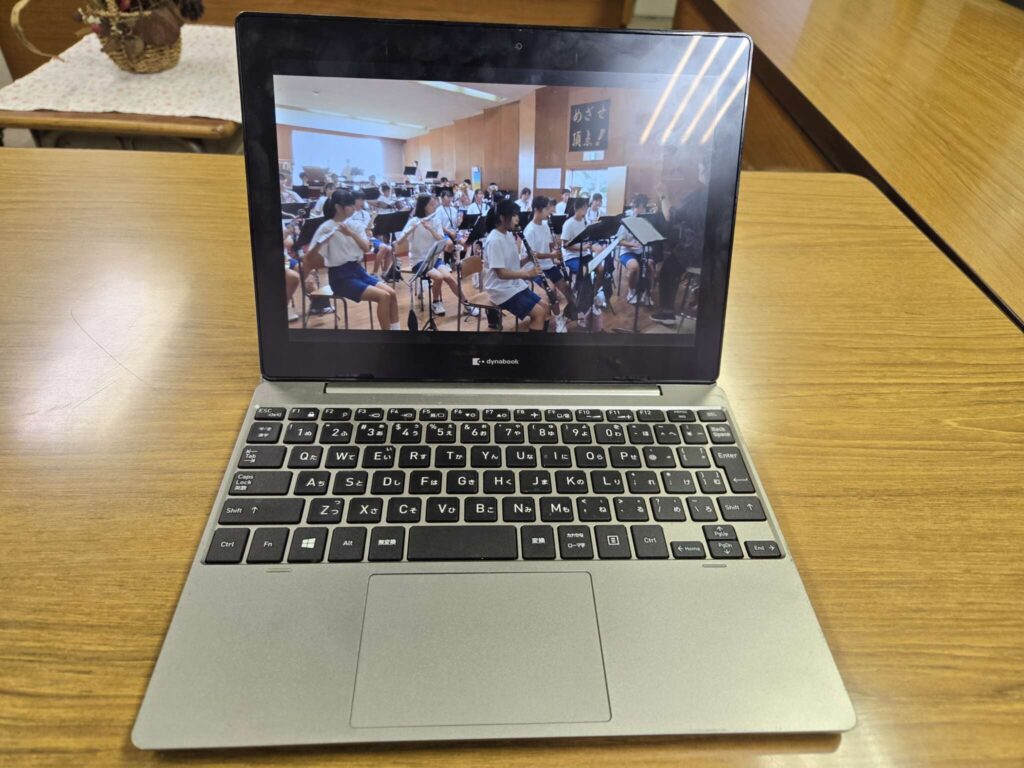

9月の音楽朝会

本日の音楽朝会では里中学校吹奏楽部のみなさんの演奏をオンデマンドで聴きました。

子供たちが知っている曲をいろいろな楽器を使って演奏してくれました。子供たちはしっかり視聴していました。

里中学校吹奏楽部のみなさん、素敵な演奏、ありがとうございました!

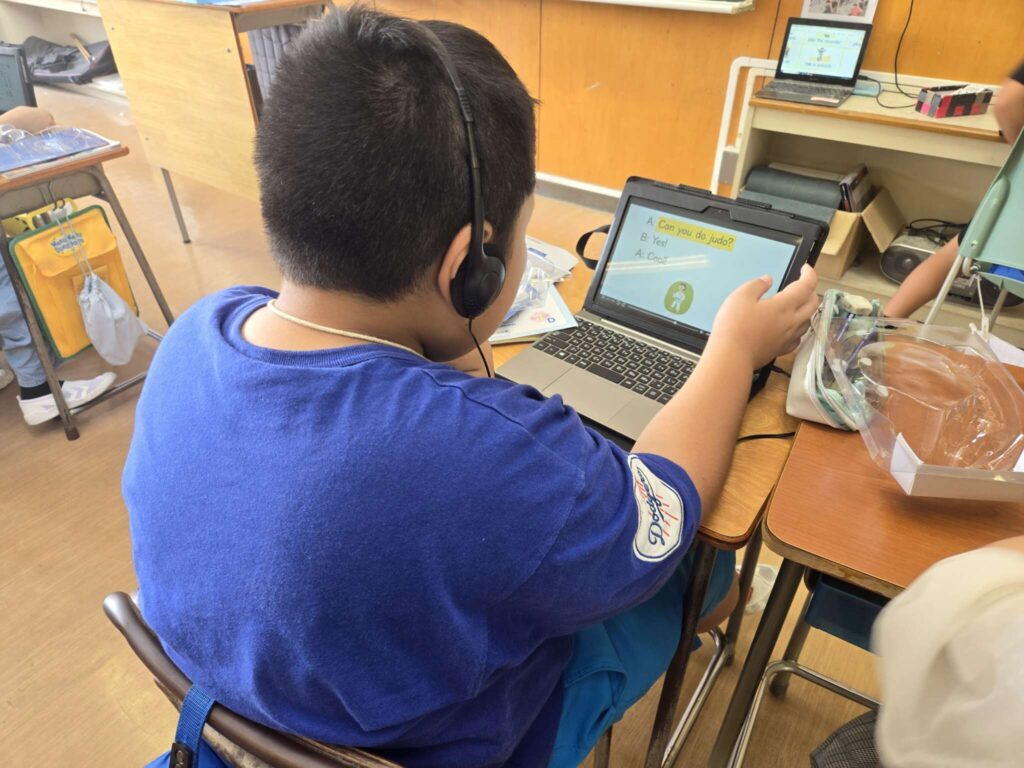

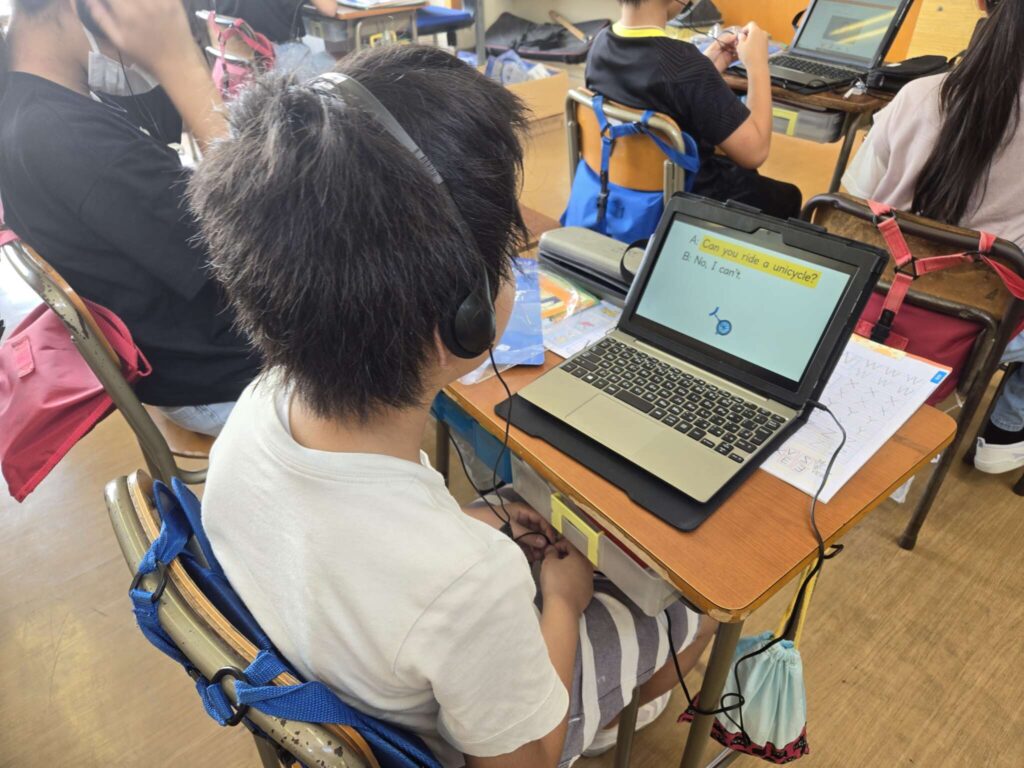

He can run fast. She can do kendama.(5年・外国語)

Can you ~?(できる?)などの表現や関連語句を理解させます。人ができることやできないことについて聞き取る技能も身に付けさせます。

外国語のスタートは挨拶、天気、曜日、日付を英語で発音します。

次にABCドリルを使ってwritingです。今日はYとZの練習をしました。

デジタル教科書を使ってchantでCan you ~?の練習です。リズムに乗りながら発音していました。

いよいよ本日の目標(Todays Goal)です。「できることやできないことをたずね合おう」です。たずねるために必要な単語をデジタル教科書を使って個別に何度も練習します。デジタル教科書では正しく発音をしてくれるので練習には最適です。タブレットにヘッドフォンをつけ、個別練習をしていました。

練習が終わり、ペア同士で質問です。繰り返し発音をしながらCan you ~のいい回しに慣れていきました。

外国語は声に出して発音することで身に付きます。これからもしっかり声を出して発音していきましょう!